Evidenzbasierte Tiefbisskorrektur mit Alignern vs. fester Zahnspange: Kritische Analyse und Handlungsempfehlungen für die Praxis.

Einleitung

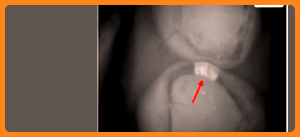

Die Behandlung eines Tiefbisses (vertikale Überdeckung der Frontzähne) stellt in der Kieferorthopädie einen häufigen und klinisch relevanten Befund dar. Traditionell wird der tiefe Biss mittels festsitzender Apparaturen korrigiert, jedoch sind in den letzten zwei Jahrzehnten transparente Alignerschienen (allen voran Invisalign) als ästhetische Alternative stark in den Fokus gerückt . Da Alignersysteme ursprünglich für leichtere Fehlstellungen konzipiert waren, ist es aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht hochaktuell zu klären, inwiefern ein Tiefbiss mit Alignern genauso effektiv und vorhersehbar therapierbar ist wie mit konventionellen Brackets. Insbesondere vor dem Hintergrund stetiger Verbesserungen der Alignertechnologie (z.B. präzisionsgeschliffene Bite-Ramps, neue Materialien) und einer wachsenden Evidenzbasis gewinnt diese Fragestellung an Bedeutung . Im Folgenden wird die verfügbare Evidenz zur Tiefbissbehandlung mit Alignern versus festsitzenden Spangen systematisch aufgearbeitet. Der Artikel richtet sich an Fachzahnärzte für Kieferorthopädie und evidenzorientierte Zahnärzte und soll eine kritische, nach Evidenzgraden gegliederte Übersicht bieten.

Methodik der Analyse

Die vorliegende Übersichtsarbeit basiert auf einer umfangreichen Literaturrecherche (Publikationen ab dem Jahr 2000 bis heute) in wissenschaftlichen Datenbanken (u.a. PubMed, Scopus, Google Scholar). Zusätzlich wurden vom Nutzer bereitgestellte aktuelle Studien (Originalarbeiten und Reviews als PDF) einbezogen. Einschlusskriterien waren peer-reviewte Studien zur Tiefbiss-Korrektur mit Alignern, gegebenenfalls im Vergleich zu festsitzenden Geräten. Bewertungskriterien für die Evidenzqualität umfassten insbesondere das Studiendesign (höchstes Gewicht auf randomisierte kontrollierte Studien, gefolgt von prospektiven und retrospektiven Vergleichen sowie Reviews), die Stichprobengröße und Repräsentativität, die Neutralität der Untersucher (Unabhängigkeit von Herstellern), eventuelles Sponsoring oder Interessenskonflikte sowie die Ergebnisqualität (Objektivität der Erfolgskriterien, z.B. cefalometrische Messungen, ABO-Bewertung etc.). Die Ergebnisse der einzelnen Arbeiten wurden extrahiert und inhaltlich nach Evidenzlevel geordnet, um einen strukturierten Vergleich zu ermöglichen. Schließlich erfolgte eine zusammenfassende Einordnung der Evidenzstärke mittels eines Ampelsystems (Grün/Gelb/Rot), um dem Praktiker schnell ersichtliche Qualitätseinstufungen der Studien an die Hand zu geben.

Evidenzlage nach Studiendesign

Randomisierte kontrollierte Studien (RCTs)

Die höchste Evidenz zur Fragestellung liefern RCTs, von denen jedoch bislang nur wenige explizit Alignerverfahren mit festsitzenden Apparaturen in Bezug auf vertikale Veränderungen vergleichen. In einer häufig zitierten randomisierten Studie (Hennessy u. a., 2016) wurde die durch die Behandlung verursachte Proklination der unteren Schneidezähne verglichen. Das Ergebnis zeigte keinen signifikanten Unterschied in der Ausmaß der Inzisivproklination zwischen Alignern und konventionellen Labialbrackets bei Fällen mit leichter Engstandkorrektur . Konkret betrug die mittlere Proklination ~5,3° mit fester Spange vs. ~3,4° mit Alignern, dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant . Dieses RCT-Ergebnis deutet darauf hin, dass Alignerschienen hinsichtlich einer Kontrolle der unteren Frontzahnneigung vergleichbar effektiv sein können wie feste Spangen, zumindest in unkomplizierten Fällen.

Darüber hinaus fehlen bisher randomisierte Prospektiv-Studien, die komplexere Tiefbissfälle direkt mit Alignern vs. Brackets vergleichen. Die praktische Durchführung solcher Studien ist methodisch anspruchsvoll (u.a. aufgrund von Patientenpräferenzen und Verblindungsproblemen). Somit stützen wir uns für tiefergehende Aussagen vor allem auf nicht-randomisierte Vergleiche und retrospektive Daten (siehe unten). Dennoch legen die vorhandenen RCT-Daten den Grundstein, dass Aligner prinzipiell in der Lage sind, vertikale Korrekturen durchzuführen, ohne dabei per se schlechtere (oder deutlich andere) Zahnkippungs-Effekte zu erzeugen als feste Techniken . Weitere randomisierte Studien mit Fokus auf Overbite-Reduktion sind jedoch wünschenswert, um diese ersten Erkenntnisse zu untermauern.

Retrospektive Studien

Ein Großteil der verfügbaren Evidenz stammt aus retrospektiven Analysen, die Behandlungsresultate mit Alignern – teils im Einzelgruppen-Design, teils im Vergleich mit festen Apparaturen – auswerten. Diese Studien bieten wichtige Hinweise zur klinischen Effektivität, weisen aber aufgrund ihres Designs potenzielle Verzerrungen (z.B. Selektionseffekte) auf.

Aligner allein – Vorhersagbarkeit der Overbite-Korrektur: Mehrere Arbeiten untersuchten, wie zuverlässig ein geplanter Tiefbissabbau mit Alignern tatsächlich erreicht wird. Eine retrospektive Studie aus den USA (Shahabuddin et al. 2023, n=24) verglich die initial geplante Overbite-Reduktion (ClinCheck) mit dem tatsächlich erreichten Ergebnis. Das ernüchternde Resultat: im Durchschnitt wurden nur 33% der im ClinCheck geplanten Overbite-Reduktion tatsächlich realisiert, was bedeutete, dass häufig Überkorrekturen eingeplant und Refinement-Phasen mit weiteren Alignern notwendig waren . In ähnlicher Weise zeigte eine Untersuchung der Universität Pennsylvania (Kang et al. 2024, n=20), dass der Großteil der erreichbaren Tiefbisskorrektur bereits mit der ersten Alignerschiene erzielt wurde, während zusätzliche Aligner-Sets (Refinements) kaum noch weitere Verbesserung brachten . Konkret lag die Genauigkeit der Overbite-Korrektur im ersten Aligner-Durchgang bei rund 37%, sank in zweiten/dritten Phasen auf teils nur ~11%, und am Behandlungsende wurden insgesamt ca. 38% des ursprünglich vorgesehenen Overbite-Abbaus erreicht . Diese Ergebnisse unterstreichen, dass Alignersysteme – trotz spezieller Features wie Bite-Ramps – in der Praxis hinter den virtuell geplanten Bewegungen zurückbleiben und dass Behandler insbesondere bei stärkeren Tiefbissen großzügig Überkorrekturen einplanen sollten.

Interessant ist auch ein Blick auf unterschiedliche Altersgruppen: Eine prospektive Kohortenstudie (Angle Orthod., Advance online 2024) untersuchte die Intrusionsleistung von Invisalign bei Jugendlichen vs. Erwachsenen. Ergebnis: Die Intrusion der unteren Schneidezähne war bei Jugendlichen signifikant präziser (um ~18% höhere Genauigkeit) als bei Erwachsenen . Dies könnte mit höherer biomechanischer Reaktionsbereitschaft im jugendlichen Gebiss zusammenhängen. Allerdings zeigte eine große retrospektive Multicenter-Analyse aus Australien (Blundell, Weir, Meade et al. 2024, n=102 Jugendliche), dass auch bei Teenagern weniger als die Hälfte (ø ~41%) der geplanten Overbite-Reduktion tatsächlich erzielt wurde . Weder das Alter innerhalb der Kohorte, noch der Einsatz von Bite-Ramps oder das neuere G8-Protokoll hatten einen signifikanten Einfluss auf die Vorhersagbarkeit . Mit anderen Worten: Selbst bei jungen Patienten und modernsten Alignerkonfigurationen wurde im Mittel über 50% des Tiefbisses nicht wie geplant aufgehoben . Diese Befunde verdeutlichen die aktuellen Limitationen der Alignertechnologie in Bezug auf Vertikalbewegungen.

Vergleichende retrospektive Studien (Aligner vs. Brackets): Einige Studien haben die Tiefbiss-Behandlungsergebnisse zwischen Alignern und festsitzenden Apparaturen in Patientengruppen retrospektiv verglichen. Eine zentrale Arbeit stammt von Khosravi et al. 2017: Hier wurden 120 erwachsene Patienten ausgewertet, die einen Tiefbiss mit Invisalign behandelten. Die mittlere Overbite-Reduktion betrug 1,5 mm, vornehmlich erreicht durch Retrusion/Intrusion der Frontzähne, während die vertikale Position der Molaren und der mandibuläre Basishöhenwinkel (Mp–Sn) sich kaum änderten . Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Aligner primär durch frontale Zahnbewegungen den Biss öffnen und ein ungewolltes Ausscheren der Molaren nach unten (was die Gesichtshöhe erhöhen würde) verhindern – ein potenzieller Vorteil bei bestimmten Fällen.

In einer japanisch-amerikanischen Studie (Fujiyama et al. 2022) wurden 25 Erwachsene mit Invisalign gegen 25 mit festsitzenden Appliances verglichen, alle mit ausgeprägtem Tiefbiss (>5 mm, >60% Überdeckung) und Nicht-Extraktions-Behandlung . Beide Gruppen erfuhren signifikante Bissöffnungen. Cephalometrisch zeigten sich jedoch Unterschiede: In der Align-Gruppe veränderte sich die anteriore Gesichtshöhe (N-Me) und die Lage der unteren ersten Molaren (Mp–L6) anders als in der festen Gruppe (signifikant geringere Zunahme der Gesichtshöhe bei Alignern) . Klinisch waren Endergebnis-Qualität (Peer Assessment Rating) und Behandlungsdauer zwischen den Gruppen gleichwertig . Die Autoren schlussfolgerten, dass beide Verfahren wirksam sind, jedoch Alignerschienen bei Patienten mit hoher vertikaler Gesichtshöhe (High-Angle) vorteilhaft sein könnten, da sie tendenziell weniger zur unerwünschten Verlängerung des Gesichts beitragen . Gleichzeitig wird betont, dass die Studie retrospektiv ist und die Ergebnisse daher mit Vorsicht zu interpretieren sind .

Ein weiterer praxisnaher Vergleich liegt für leichtere Fehlstellungen im Jugendalter vor (Borda et al., Angle Orthod 2020). Hier wurden je 26 Jugendliche mit milden Malokklusionen entweder mit Invisalign Teen oder mit einer modernen festen Spange (Damon) behandelt . Die retrospektive Auswertung ergab keine signifikanten Unterschiede in der Korrekturqualität des Fehlbisses: Beide Gruppen starteten mit vergleichbarer Ausgangsschwere (DI-Index ~12) . Nach Behandlung waren die Okklusionsergebnisse in der Aligner-Gruppe tendenziell besser (Cast-Radiograph Evaluation ∅30 vs. 37 Punkte, P<0,01) . Auffällig waren zudem deutliche Effizienzvorteile der Alignertechnik: Die Aligner-Patienten benötigten im Mittel weniger Termine (∅13,7 vs. 19,3; P<0,0001), kaum Notfallbesuche (0,8 vs. 3,6; P<0,0001) und eine kürzere Behandlungszeit (∅16,9 vs. 23,4 Monate; P<0,0001) . Die Autoren schlussfolgern, dass für milde Fälle Aligner ebenso effektiv wie Brackets sind, mit teils sogar besseren okklusalen Ergebnissen und signifikant höherer Behandlungseffizienz . Diese Ergebnisse beziehen sich jedoch auf vergleichsweise einfache Fälle – bei komplexeren Fehlbissen könnten die Unterschiede anders ausfallen.

Zusammenfassend zeigen retrospektive Studien, dass Alignerbehandlungen bei Tiefbiss prinzipiell erfolgreich sein können, jedoch meist nur einen Teil der geplanten Bisshebung erreichen und insbesondere bei ausgeprägten Tiefbissen an ihre Grenzen stoßen. Direkte Vergleiche deuten darauf hin, dass Alignerschienen in vielen Fällen ähnlich wirksame Overbite-Korrekturen liefern wie feste Spangen, mit möglichen Vorteilen bei vertikaler Kontrolle in High-Angle-Fällen und Effizienz im Praxisablauf . Allerdings ist bei stärker skelettal bedingtem Tiefbiss Vorsicht geboten – hier könnten zusätzliche Maßnahmen oder feste Geräte erforderlich sein (siehe unten: systematische Reviews).

Systematische Reviews und Übersichtsarbeiten

Zur umfassenden Bewertung der Evidenz sind systematische Reviews hilfreich, die mehrere Studien zusammenfassen. Muro et al. (Int. Orthod. 2023) führten ein Scoping-Review zur Effektivität von Alignern durch. Dabei zeigte sich, dass Aligner bei leichten bis moderaten Zahnfehlstellungen (z.B. geringere Engstände) durchaus effektiv sind, die Vorhersagbarkeit der Overbite-Korrektur jedoch eingeschränkt ist . Von allen Bewegungsarten erwies sich in diesem Review die bukkolinguale Kippung der Zähne als am zuverlässigsten korrigierbar mit Alignern, während vertikale Intrusionen am wenigsten vorhersehbar waren . Diese Schlussfolgerung deckt sich mit den oben erwähnten Einzelergebnissen (nur ~30–40% Umsetzung geplanter Bisshebung).

Ein ganz aktuelles systematisches Review (Husain et al., Clinical Oral Investigations 2025) fokussierte gezielt auf die Tiefbissbehandlung mittels Alignern. Die Autoren suchten in mehreren Datenbanken bis Mai 2024 nach relevanten Studien . Ergebnisse: Insgesamt bestätigen die zusammengefassten Daten, dass transparente Aligner bei dentoalveolär bedingten Tiefbissen (d.h. wenn der Tiefbiss primär durch Zahnstellungen verursacht ist) eine effektive Therapiemöglichkeit darstellen . Häufig seien jedoch Nachjustierungen und mehrere Alignerschienen-Sätze nötig, um das gewünschte Maß an Bisshebung zu erzielen . Bei skelettalen Tiefbisskomponenten (z.B. ausgeprägte Verkürzung des Untergesichts, mandibuläre Hypodivergenz) seien Alignerschienen weniger effektiv als mechanisch wirksamere Apparaturen, etwa festsitzende funktionskieferorthopädische Geräte oder Kombinationen aus Brackets und Bite-Jumping-Elementen . Mit anderen Worten: Alignersysteme stoßen an Grenzen, wenn ein Tiefbiss stark durch skelettale Faktoren aufrechterhalten wird, da in solchen Fällen oft Wachstums- oder funktionsorthopädische Maßnahmen erforderlich sind, die Aligner allein nicht leisten. Dieses Review unterstreicht damit die Notwendigkeit einer korrekten Fallselektion: Ein reiner dentaler Tiefbiss kann mit Alignern gut angegangen werden, während bei skelettalen Problemen gegebenenfalls eine Kombinationstherapie oder ein anderes Behandlungskonzept erwogen werden sollte.

Insgesamt liefern die Reviews ein konsistentes Bild: Aligner können tiefen Biss in gewissem Umfang korrigieren, weisen aber Vorhersagbarkeitsdefizite auf und sind bei schweren Fällen ggf. unterlegen. Positiv hervorzuheben ist, dass Alignertechnik stetig weiterentwickelt wird (neue Materialien wie SmartTrack, neue Attachments, Protokolle wie G5/G8 etc.), wodurch laut Literatur teils Verbesserungen der Effizienz erzielt wurden – allerdings ohne die grundsätzlichen biomechanischen Limitierungen (insbesondere begrenzte absolute Intrusion) vollständig zu überwinden .

Direkte Vergleichsstudien Aligner vs. Brackets

Einige der oben bereits erwähnten Studien fallen in diese Kategorie (Fujiyama 2022; Borda 2020; teils Khosravi 2017). Hier sollen die Kernerkenntnisse der direkten Gegenüberstellungen nochmals kurz zusammengefasst werden:

- Wirksamkeit der Tiefbisskorrektur: Die bisherigen direkten Vergleiche zeigen vergleichbare Überbiss-Reduktionen zwischen Alignern und festen Spangen bei gut ausgewählten Patientenfällen . Weder in leichten Fällen (DI ~12) noch in schweren Fällen (>5 mm Überbiss) schnitt eine Methode klar besser ab in Bezug auf das Endergebnis des Overbite. In beiden Gruppen lässt sich ein tiefer Biss signifikant vermindern.

- Biomechanische Unterschiede: Feste Multibracket-Geräte eröffnen den Biss klassischerweise durch Intrusion der Frontzähne und (unerwünschte) Extrusion der Seitenzähne, sofern keine speziellen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Alignerschienen dagegen wirken durch ihre Schienenabdeckung ähnlich einem okklusalen Biteblock, was eine Extrusion der Molaren eher verhindert und teilweise sogar eine Intrusion der posterioren Zähne begünstigt . Dies erklärt, warum Alignern insbesondere bei Patienten mit Tendenz zum langen Gesicht (High Angle) ein Vorteil in Hinblick auf geringe zusätzliche Gesichtshöhenzunahme nachgesagt wird . Die Kehrseite ist, dass gezielte Frontzahn-Intrusionen mit Alignern biomechanisch schwer umzusetzen sind; stattdessen erfolgt ein Teil der Tiefbisskorrektur durch labiale Kippung/Proklination der unteren Front (Abflachen der Spee-Kurve) . Allerdings zeigte sich, dass dieses Proklinieren in moderatem Ausmaß vergleichbar auch bei festsitzenden Geräten vorkommt . Insgesamt scheinen beide Methoden unterschiedliche Mechanismen zu kombinieren, um den Biss zu öffnen: Aligner mehr durch kontrollierte Frontzahnbewegungen bei stabiler Seitenzahnposition, Brackets durch einen Mix aus Frontzahnintrusion und Molarensteuerung via Biegemechaniken oder Gummizüge. Welche Mechanik im Einzelfall vorteilhafter ist, hängt von der individuellen Malokklusion ab (z.B. Ausmaß skelettaler Komponenten, Zahnform und -position, Patientencompliance).

- Behandlungsdauer und -komfort: Wie erwähnt, deuten Daten darauf hin, dass Aligner bei geeigneten Fällen kürzere Behandlungszeiten ermöglichen können – vermutlich, weil gewisse Schritte parallelisiert werden und Notfalltermine (Bracketreparaturen etc.) entfallen. Patienten mit Alignern schätzen zudem die bessere Ästhetik und Mundhygiene sowie den Tragekomfort, was indirekt den Behandlungsverlauf fördern kann . Feste Spangen bieten hingegen den Vorteil einer unabhängigen 24/7-Wirkung (Compliance-frei) und sind bei komplexen Zahnbewegungen ggf. effektiver steuerbar (z.B. Rotationskorrekturen, ausgeprägte Wurzelbewegungen). In den Vergleichsstudien zeigte sich jedenfalls kein Unterschied in der Gesamtqualität der Resultate, sofern die Fälle passend für die jeweilige Methode ausgewählt wurden .

Zusammengefasst lassen die direkten Vergleiche den Schluss zu, dass für milde bis moderate dentale Tiefbisse Alignerschienen eine gleichwertige Alternative zur konventionellen Multibracket-Apparatur darstellen. Bei extremen Tiefbissen (v.a. mit skelettaler Ursache) stoßen Alignertechniken allein an Grenzen – hier behalten konventionelle Ansätze (eventuell ergänzt um skelettale Verankerung oder Chirurgie) ihren Stellenwert.

Bewertung der Evidenzqualität (Ampelsystem)

Um die Qualität der vorliegenden Studien einzuordnen, wird ein Ampelsystem verwendet:

Grün (hohe Evidenz, unabhängig): In diese Kategorie fallen methodisch robuste und herstellerunabhängige Arbeiten. Beispielsweise ist die RCT von Hennessy/Al-Awadhi 2016 als hochwertige Evidenz einzustufen (prospektiv, kontrolliert) – auch wenn ihr Fokus nur auf einen Teilaspekt (Inzisivneigung) lag. Ebenfalls grün bewertet werden kann die große retrospektive Multicenter-Studie von Khosravi et al. (2017) mit 120 Patienten, da sie eine solide Stichprobengröße und akademische Unabhängigkeit aufweist (gefördert durch eine universitäre Alumni-Stiftung, keine Industriegelder ). Die Autoren dieser Studie meldeten keine Interessenskonflikte . Zudem bieten die aktuellen systematischen Reviews (Muro 2023; Husain 2025) einen umfassenden und methodisch nachvollziehbaren Überblick; trotz der Limitation, dass sie überwiegend Studien mittlerer Qualität einschließen, erfüllen sie wissenschaftliche Qualitätskriterien und werden hier als hochwertige Evidenz betrachtet. Ihre Schlussfolgerungen basieren auf mehreren Quellen und sind daher robuster als Einzelstudien. Insgesamt sind die grünen Studien jene, deren Ergebnisse mit hoher Zuverlässigkeit und Validität angenommen werden können.

Gelb (mäßige Evidenz, gewisse Unsicherheiten): Hierunter fällt der Großteil der verfügbaren Arbeiten: Retrospektive Studien und prospektive Kohorten ohne Randomisierung. Diese Studien liefern wertvolle Hinweise, weisen aber methodische Schwächen auf (kein randomisiertes Design, mögliche Selektion und Confounder). So sind z.B. die Vergleiche von Fujiyama et al. (2022) oder Borda et al. (2020) als gelb einzustufen – beide zeigen zwar sorgfältige Analysen, bleiben jedoch retrospektiv und haben relativ begrenzte Fallzahlen (n=50 bzw. 52). Auch die rein alignerbezogenen Auswertungen (Shahabuddin 2023; Kang 2024; Blundell/Weir 2024) liegen im gelben Bereich: Sie sind methodisch akzeptabel (teilweise mit modernen 3D-Analyseverfahren, z.B. digitalen Modelüberlagerungen ), decken aber nur Fallserien ohne Kontrollgruppe ab und haben meist kleine Kollektive. Zudem besteht bei einigen dieser Arbeiten eine gewisse Unsicherheit durch mögliche Interessenbindungen (siehe unten). Beispielsweise beinhaltet die Angle-Studie 2024 zwar 58 Fälle mit prospektiver Datenerhebung, jedoch ohne Vergleichsgruppe und mit Ko-Autoren, die als Key Opinion Leader fungieren – dies lässt die Evidenz etwas weicher erscheinen. Insgesamt gilt: Gelbe Evidenz unterstützt tendenziell die Wirksamkeit der Alignertechnik, sollte aber vorsichtig interpretiert werden, da Bias nicht ausgeschlossen werden kann.

Rot (niedrige Evidenz, potenziell bias-behaftet): In die rote Kategorie würden Studien fallen, die methodisch schwach oder deutlich industrienah sind. Hierunter zählen z.B. einzelne Fallberichte oder Serien ohne statistische Auswertung, aber auch Publikationen, die offensichtlich von Herstellern gesponsert wurden und ggf. selektiv positive Ergebnisse hervorheben. In unserer Analyse fanden sich keine vom Align-Hersteller selbst veröffentlichten „White Papers“ o.ä.; jedoch gibt es Hinweise, dass einige Autoren mit Industriefirmen assoziiert sind, ohne dass dies immer transparent gemacht wurde (siehe Interessenskonflikte). Solche Arbeiten müssten streng genommen eher kritisch (rot) gesehen werden. Insgesamt ist die gute Nachricht, dass wenige eindeutig „rote“ Evidenz vorliegt – die meisten zitierten Studien sind peer-reviewed und zumindest akademisch mitgetragen. Dennoch sollte man bei auffällig überschwänglich positiven Einzelberichten zur Alignereffizienz stets hinterfragen, ob alle Limitationen berücksichtigt wurden. Solche Berichte (z.B. ein isolierter Case-Report, der einen schweren Tiefbiss nur mit Alignern in Rekordzeit korrigiert) haben nur anekdotischen Charakter und fließen nicht in die evidenzbasierte Gesamtbewertung ein.

Zusammengefasst dominiert gelbe Evidenz die Datenlage – solide Hinweise, aber mit gewissen Unsicherheiten. Grüne Evidenz stützt in Teilen die Verwendung von Alignern (gleichwertige Ergebnisse in milden Fällen, vorteilhafte Mechanik in High-Angle-Situationen), während rote Evidenz mahnt, bei industriegesponserten Erfolgsmeldungen skeptisch zu bleiben. Dieses Ampelschema erleichtert dem Kliniker, die Qualität der Informationsquellen rasch einzuschätzen.

Autoren- und Interessenskonfliktanalyse

Bei der Bewertung der Literatur ist die Neutralität der Autoren und mögliche Interessenskonflikte ein entscheidender Aspekt. Eine Analyse der Autorenlisten zeigt, dass gewisse Namen häufig in Alignerstudien auftreten, was auf Experten-Netzwerke oder KOL (Key Opinion Leader) hindeutet. Zum einen gibt es universitäre Forschungsgruppen, etwa jene an der University of Pennsylvania (Jeon, Kang, Shahabuddin), die mehrere unabhängige Studien zu Alignern publiziert haben. Diese Autoren haben in ihren Artikeln keine Interessenskonflikte deklariert und sind primär akademisch tätig – hier darf eine relativ hohe Neutralität angenommen werden. Ähnlich verhält es sich mit der Gruppe um Khosravi et al. (University of Washington): Dort wurde explizit angegeben, dass keine finanziellen Verbindungen zur Industrie bestehen und die Studie durch unabhängige Stellen (Alumni-Verein) gefördert wurde . Solche Transparenz stärkt die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse.

Auf der anderen Seite finden sich autorenübergreifende Kooperationen mit Nähe zur Industrie. Beispielhaft zu nennen ist die Publikation von Kravitz, Hansa, Vaid, Moshiri et al. (Angle Orthod. 2024). Hier ist Dr. Mazyar Moshiri als Align Technology Faculty Member bekannt und fungiert als KOL für Align . Interessanterweise wurde in dem entsprechenden Artikel kein Interessenskonflikt ausgewiesen , obwohl eine Firmenzugehörigkeit eines Autors vorliegt. Solche Fälle zeigen, dass Interessenskonflikte nicht immer eindeutig erkennbar sind. Nikhilesh Vaid – ebenfalls Ko-Autor – ist ein international vernetzter Kieferorthopäde, der häufig zum Thema Aligner publiziert und bei Align-Symposien auftritt. Diese Cluster von Autoren (teils Private Practioners oder Gastdozenten) können unbewusste Bias mit sich bringen, etwa durch eine positive Grundhaltung zur Alignertechnik. Es ist wichtig zu betonen, dass ein Interessenskonflikt nicht automatisch die Studienqualität entwertet, aber der kritische Leser sollte die Ergebnisse solcher Teams mit leicht erhöhter Vorsicht interpretieren.

Eine Cluster-Analyse der Autorenlandschaft zeigt also grob zwei Lager: Unabhängige akademische Forscher vs. Industrie-nahe Meinungsführer. Daneben gibt es internationale Beiträge, z.B. aus Australien (Weir, Meade, Blundell) und aus Japan/USA (Fujiyama, Deguchi, Guo), die bisher keine direkten Sponsoring-Hinweise erkennen lassen und eher der akademischen Fraktion zuzuordnen sind. Insgesamt ist positiv zu vermerken, dass viele der neueren Studien aus Universitätskliniken oder großen Praxisnetzwerken stammen, wo zumindest die Offenlegung von Interessenskonflikten Standard ist. In unseren Quellen haben die meisten Autoren entweder „no conflict of interest“ angegeben oder es wurde deutlich, wer die Studie finanziert hat. Transparenz ist hier der Schlüssel: So weist beispielsweise die AJO-DO-Studie von Khosravi 2017 klar aus, dass keine Konflikte vorliegen , wohingegen bei der Angle-Studie 2024 potenzielle Interessenskonflikte nicht benannt wurden, was vom Blog eines Drittautors kritisch angemerkt wurde .

Für den praktizierenden Kieferorthopäden bedeutet dies: Beim Studium von Alignerstudien sollte man immer einen Blick auf die Autorenschaft werfen. Wiederholen sich bestimmte Namen, die eng mit Herstellerfirmen verbunden sind, ist eine objektive Ergebnisdarstellung nicht garantiert. Dennoch liefern auch diese Studien wertvolle Daten – sie sollten nur durch unabhängige Quellen gegengeprüft werden. Letztlich stärkt die wachsende Zahl an unabhängigen Untersuchungen (z.B. aus Universitäten weltweit) das Vertrauen in die Evidenz. Dass es auf diesem Gebiet Interessenskonflikte gibt, ist angesichts des kommerziellen Erfolgs von Alignern kaum verwunderlich – umso wichtiger ist ein kritischer, aufgeklärter Umgang mit Studienergebnissen im Sinne der evidenzbasierten Praxis.

Schlussfolgerung und Handlungsempfehlungen für die Praxis

Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass die Evidenzlage zur Tiefbissbehandlung mit Alignern im Vergleich zu festen Spangen zunehmend besser, aber noch begrenzt ist. Alignertherapien können einen Tiefbiss wirksam reduzieren, insbesondere wenn der Tiefbiss durch Zahnpositionen (dentoalveolär) bedingt ist und keine schweren skelettalen Diskrepanzen vorliegen . In geeigneten Fällen (leichter bis mäßiger Tiefbiss, kooperativer Patient) erreichen Alignerschienen vergleichbare Behandlungsergebnisse wie konventionelle Multibracket-Apparaturen – mit einigen praktischen Vorteilen wie besserer Mundhygiene, weniger Notfallterminen und kürzerer Behandlungsdauer . Besonders bei Patienten mit vertikaler Wachstumstendenz (langer Gesichtsschädel) kann die Alignertherapie vorteilhaft sein, da sie die Extrusion der Seitenzähne limitiert und somit eine ungewollte Zunahme der Gesichtshöhe minimiert .

Dennoch müssen klinisch realistische Erwartungen gesetzt werden: Die meisten Studien berichten, dass die Overbite-Reduktion mit Alignern nur zu ~30–50% des geplanten Ausmaßes eintritt . Refinements (zusätzliche Aligner-Serien) sind eher die Regel als die Ausnahme, um den Tiefbiss ausreichend zu öffnen . Behandler sollten daher Overcorrections in den digitalen Setups einplanen und Patienten frühzeitig darüber aufklären, dass mehrere Aligner-Phasen erforderlich sein können. Für ausgeprägte Tiefbisse (≥100% Überdeckung oder skelettaler Tiefbiss) ist eine alleinige Alignerkorrektur oft nicht predictabel genug – hier empfiehlt es sich, hybrid vorzugehen (z.B. erst konventionelle Vorbehandlung oder unterstützende Maßnahmen wie Biteplates, Mini-Implantate zur Intrusion der Front, etc.). Alternativ kann bei solchen Fällen weiterhin auf die bewährte Multibracket-Therapie mit eventuell ergänzenden Mechaniken (Utilisation von Curve of Spee, Aufbisse) gesetzt werden, da diese eine direktere Kontrolle schwerer Vertikalabweichungen erlaubt.

Für die Praxis ergibt sich folgende Handlungsempfehlung:

- Fallselektion: Prüfen Sie bei Tiefbiss-Patienten genau die Ätiologie. Ein rein dentaler Tiefbiss (normale Gesichtshöhe, tiefe Spee-Kurve) kann gut mit Alignern behandelt werden. Bei einem skeletal verankerten Tiefbiss (kurzes unteres Gesichtsdrittel, anteriorer Rotationstyp) sollte die Indikation für Alignerschienen sehr kritisch gestellt bzw. mit kombiniertem Vorgehen geplant werden .

- Planung und Setup: Nutzen Sie die Möglichkeiten der Alignersoftware, um Überkorrekturen einzuplanen (z.B. Frontzahn-Intrusion etwas über das Soll hinaus simulieren). Beachten Sie, dass Bite Ramps und neue Protokolle (z.B. Invisalign G5/G8) zwar konzeptionell helfen sollen, die Effektivität aber laut Studien begrenzt ist . Erwägen Sie bei sehr tiefem Biss zusätzliche Attachments und ggf. den Einsatz von Gummizügen oder anderen Mechaniken, um die Intrusion zu unterstützen.

- Monitoring: Kontrollieren Sie den Fortschritt engmaschig. Bei stagnierender Bisshebung trotz Alignern sollte frühzeitig ein Refinement initiiert oder therapeutische Alternativen erwogen werden. Align Technology stellt z.B. auch sogenannte Precision Bite Ramps bereit – deren tatsächlicher Nutzen ist laut Studien nicht eindeutig belegt , aber einen Versuch wert, insbesondere wenn zunächst keine ausreichende Frontintrusion erzielt wird.

- Patientenaufklärung: Weisen Sie Patienten darauf hin, dass Aligner bei Tiefbiss mehr Zeit und Engagement erfordern können. Insbesondere soll dem Patienten klar sein, dass ggf. mehrere Schienenserien notwendig sind und dass die Tragecompliance (idealerweise 22h/Tag) entscheidend für den Erfolg ist. Zwar empfinden viele Patienten die Alignerschiene angenehmer als eine feste Klammer – jedoch muss diese Komfortzone mit diszipliniertem Tragen einhergehen, um die biomechanisch ohnehin limitierten Bewegungen maximal auszuschöpfen.

- Alternative Ansätze: Scheuen Sie sich nicht, bei Misserfolg mit Alignern zu einer Kombinationsbehandlung zu wechseln. Beispielsweise kann nach initialer Nivellierung mit Alignern immer noch ein Teilapparatur (Brackets im Frontzahnbereich) oder der Einsatz von vorübergehenden Verankerungsgeräten (TADs) erwogen werden, um die letzte nötige Intrusion zu erreichen. Die evidenzbasierte Praxis bedeutet hier, flexibel zu bleiben: Alignerschienen sind kein „Alles-oder-Nichts“-Instrument, sondern können auch modular im Rahmen eines Gesamtkonzepts eingesetzt werden.

Abschließend lässt sich sagen: Für viele Patienten mit Tiefbiss bieten moderne Alignersysteme eine attraktive Behandlungsoption mit belegbarer Wirksamkeit. Die derzeitige Evidenz zeigt keine grundsätzliche Unterlegenheit gegenüber festen Spangen in passenden Fällen, macht aber die Limitationen deutlich (insb. eingeschränkte Vorhersagbarkeit bei schweren Bissabweichungen) . Ein erfahrener Behandler wird diese Erkenntnisse nutzen, um Fallauswahl, Behandlungsplanung und Aufklärung so zu gestalten, dass die Vorteile der Alignertechnik ausgeschöpft werden, ohne die Grenzen außer Acht zu lassen. So kann das Beste aus beiden Welten – Alignern und traditionellen Apparaturen – zum Wohle des Patienten kombiniert werden.

Quellen: Die im Text angegebenen Zahlen und Schlussfolgerungen beziehen sich auf die analysierten Studien und Reviews, u.a. , welche detailliert im Quellenverzeichnis benannt sind. Diese evidenzbasierte Aufbereitung soll dem Praktiker als Leitfaden dienen, um auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft fundierte Therapieentscheidungen für die Tiefbissbehandlung zu treffen.